Polymere Materialien

Im Forschungsfeld Polymere Materialen wird durch eine naturwissenschaftliche Materialforschung zum einen neues grundlegendes Wissen und Können erarbeitet, zum anderen das Know-how sowie die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Fragestellungen der anwendungsorientierten Materialentwicklung des ibac bearbeiten zu können.

Informationen über aktuelle Entwicklungen, Publikationen und Teamneuigkeiten

Biobasierte Baustoffe

Die Natur stellt eine beeindruckende Vielfalt an Stoffen in großen Mengen bereit, von denen viele bislang ungenutzt bleiben. Jeder dieser Stoffe weist eine einzigartige Kombination an Eigenschaften auf, die ein enormes Potenzial für die Entwicklung neuer Materialien bergen. Dennoch werden zahlreiche dieser Ressourcen entweder thermisch verwertet oder unter erheblichem Aufwand deponiert, anstatt sie nachhaltig in die Wertschöpfungskette zu integrieren.

Unser Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung innovativer Methoden zur rohstofflichen und werkstofflichen Nutzung biogener Reststoffe. Dabei konzentrieren wir uns auf Materialien, die von der Natur in großen Mengen produziert, jedoch bislang kaum als Rohstoffe genutzt werden und nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Zu unseren Hauptquellen zählen Geflügelfedern, Krabbenschalen, Insektenpanzer und Gräser. Durch gezielte chemische Verfahren werden diese Rohstoffe so aufgeschlossen, modifiziert und weiterverarbeitet, dass sie wirtschaftlich nutzbar werden. Dies eröffnet nicht nur neue Anwendungsmöglichkeiten, sondern verbessert auch die CO2-Bilanz und unterstützt die Transformation hin zu einer auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden Gesellschaft.

Ein Beispiel für die erfolgreiche Verwertung biogener Reststoffe ist unsere nachhaltige hydrophobe Beschichtung für Holzoberflächen. Holz erlebt aufgrund des steigenden Umweltbewusstseins eine Renaissance, benötigt jedoch Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Verunreinigungen. Unsere Beschichtung basiert auf Chitosan, das aus Abfällen der Lebensmittelindustrie gewonnen wird. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung bietet unsere Chitosanitaconat-Beschichtung auch eine erhöhte Feuerbeständigkeit. Unbehandeltes Holz brennt nach der Entzündung meist vollständig ab, selbst ohne kontinuierliche externe Hitzezufuhr. Unsere neue Beschichtung hingegen macht das Holz widerstandsfähiger gegenüber Flammen. Bereits eine einzige Schicht der Beschichtung verringert die Brennrate um ein Drittel. Mehrere Schichten führen dazu, dass das Holz selbstständig erlischt, sobald die externe Flamme entfernt wird.

Ein weiteres Beispiel sind unsere Ergebnisse mit Proteinhydrolysaten aus Geflügelfederabfällen zur Herstellung flammhemmender Faserplatten. Mit diesen Proteinen imprägnierte Holzfasern zeigen eine signifikant verringerte Zersetzungsrate im Bereich zwischen 300 und 450 °C, gemessen durch thermogravimetrische Analyse. Die Endverbrennung der imprägnierten Fasern verschiebt sich um 50 °C in den Bereich von 450 bis 500 °C und erfolgt schrittweise, anstatt sofort wie bei unbehandeltem Holz. Bereits bei einem Proteingehalt von ca. 10 Gew.-% sind die im Nassverfahren hergestellten Platten selbstverlöschend und zeigen nur minimale Nachglut. In Dreipunkt-Biegetests widerstanden diese Faserplatten Belastungen von bis zu 15 N/mm², was der DIN EN 622-Norm für kommerzielle, formaldehydgebundene Faserplatten entspricht. Dies belegt, dass die recycelten Proteinhydrolysate nicht nur eine beeindruckende flammhemmende Wirkung besitzen, sondern auch als vollständig nachhaltiges Bindemittel für eine neue Generation ökologischer Faserplatten eingesetzt werden können. Da diese Platten ausschließlich aus natürlichen Materialien bestehen, können sie nach ihrer Nutzung geschreddert und kompostiert werden.

Ansprechpartner: Nils Münstermann, Paul Marten, Fabian Weitenhagen, Lena Schmitz

Aktuelle Projekte: Biobasierte Polyesterharze für Tiefziehverfahren (BioHarz) ❖ Glasverklebung mit biogenen Reststoffen ❖ Filzgleiter ❖ Nachhaltige Spanplatten

Abgeschlossene Projekte: Biokompositwerkstoffe ❖ Biobasierte Lasuren und Klebstoffe für Holz ❖ Biosuperabsorber ❖ Recyclingschäume ❖ KeraSan ❖ biobasierte Compounds ❖ Biokunststoffe auf Chitinbasis ❖ Baumaterial aus Federn ❖ Brandschutz Holz

Gele in der Bauwerksinstandhaltung

Die Erhaltung und Sanierung bestehender Bauwerke stellt eine zentrale Herausforderung im modernen Bauwesen dar. Konventionelle Methoden erfordern oft einen tiefgreifenden Eingriff in die Bausubstanz und sind mit erheblichem Materialaufwand sowie hohen Kosten verbunden. Hydrogele – dreidimensionale, wasserquellbare Polymernetzwerke – bieten hier eine ressourcenschonende Alternative. Hydrogele sind vielseitig anpassbar und werden daher bereits erfolgreich in der Industrie genutzt.

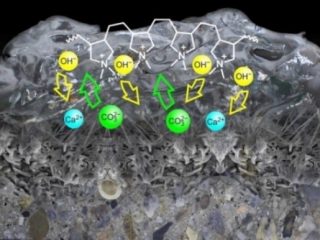

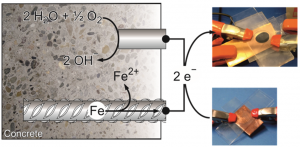

Neben der Feuchteregulierung eignen sich Hydrogele auch zur Sanierung von Stahlbeton, der durch Carbonatisierung und Chlorideintrag geschädigt werden kann. Hochalkalische Hydrogele bieten hier einen innovativen Ansatz, da sie mittels Ionenaustauschmechanismen Carbonationen aus dem Porengefüge entfernen und durch Hydroxidionen ersetzen, wodurch der ursprüngliche alkalische Schutz des Betons wiederhergestellt wird. Ihre elektrische Leitfähigkeit macht sie zudem als Kopplungsmedium für elektrochemische Verfahren wie die elektrochemische Chloridentfernung (Electrochemical Chloride Extraction, ECE) nutzbar. Durch gezielte Anpassung ihrer rheologischen Eigenschaften können sie an vertikalen Flächen, in Hohlräumen oder in feinen Rissen appliziert werden, ohne unkontrolliert abzulaufen. Ein weiterer Vorteil liegt in ihrer reversiblen Anwendung: Nach Abschluss des Sanierungsprozesses lassen sich die Gele rückstandslos von der Oberfläche entfernen.

Aktuelle Forschungsprojekte konzentrieren sich darauf, die ionischen Austauschprozesse gezielt zu steuern, um die Effizienz der Hydrogele in der Bauwerkserhaltung weiter zu verbessern. Zudem wird an der Optimierung der Wasserdampf- und Feuchtesorptionseigenschaften für unterschiedliche klimatische Bedingungen gearbeitet. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung skalierbarer Herstellungs- und Applikationsprozesse, um Hydrogele in großflächigen industriellen Anwendungen wirtschaftlich einsetzbar zu machen.

Durch die Integration von Hydrogel-Technologien in das Bauwesen ergeben sich neue Möglichkeiten für eine nachhaltige Bauwerkserhaltung und -sanierung. Die gezielte Modifikation ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften erlaubt eine flexible Anpassung an spezifische Anwendungsbereiche und eröffnet damit neue Perspektiven für den ressourcenschonenden Umgang mit bestehenden Bauwerken.

Ansprechpartner: Tim Mrohs

Aktuelle Projekte: Hochalkalische Hydrogele zur Verhinderung karbonatisierungsbedingter Korrosionsprozesse (Gelko)

Abgeschlossene Projekte: Entwicklung eines kationischen Hydrogels für die Betonsanierung ❖ Entwicklung eines 2-Komponenten Sanierungssystems zur Behandlung von Rissflanken in Stahlbeton ❖ Chloridentzug mit Hydrogelen

Ionenleitfähige Polymere

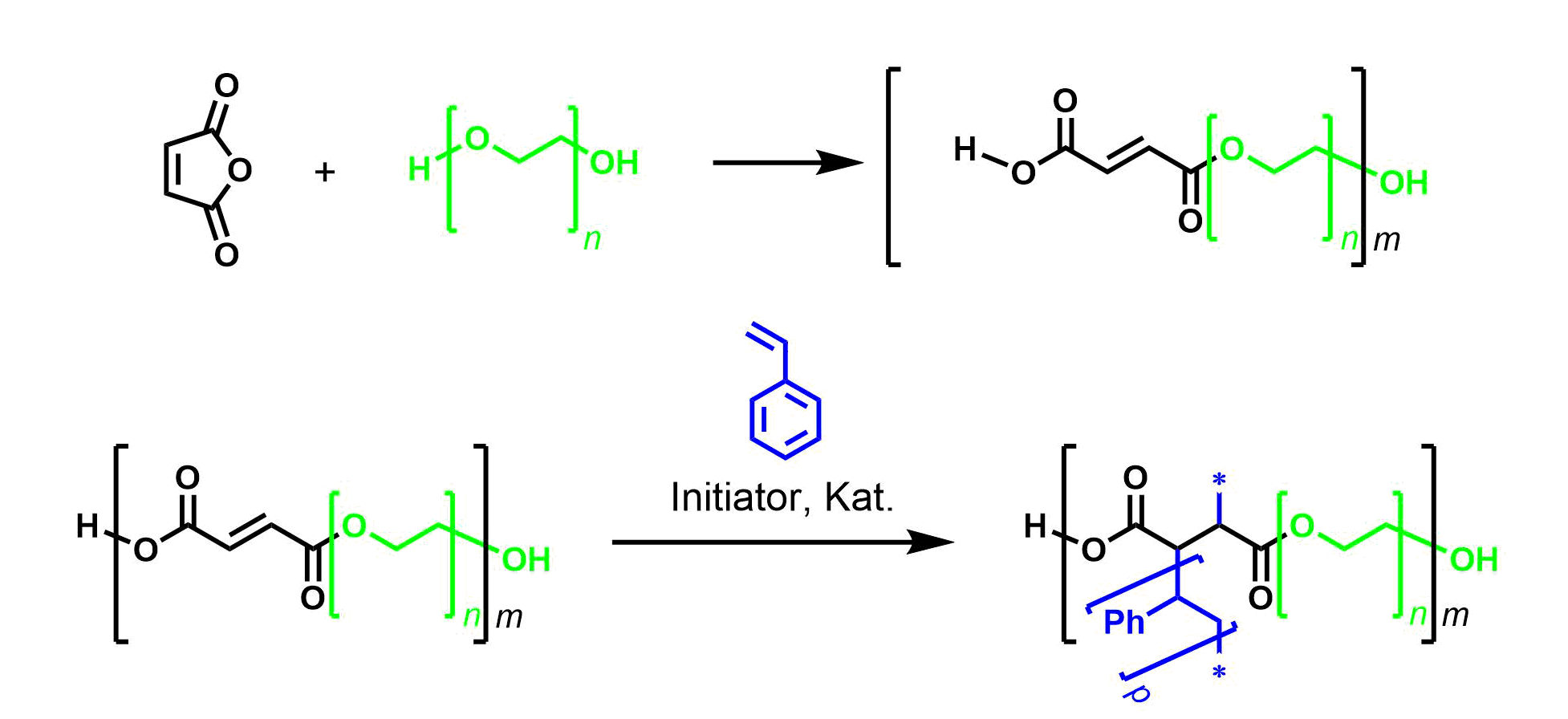

Elektrisch und ionisch leitfähige Polymermaterialien auf der Basis von Polyethylenglykol und Lithiumsalzen spielen nicht nur in der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle, sondern haben auch in der Bauindustrie ein großes Potential. Die elektrischen Eigenschaften bilden die Basis unserer anwendungsorientierten Materialentwicklung mit dem aktuellen Fokus auf elektrochromen Detektoren und Polymersensoren in ihrer Anwendungen zur Detektion von Betonstahlkorrosion.

Innerhalb des Schwerpunkts „Ionenleitfähige Polymere“ liegt für uns Chemiker die Hauptarbeit im Bereich präparative und angewandte Polymerchemie und wir nutzen die Methoden der „klassischen“ chemischen Strukturaufklärung, wie z. B. NMR, IR oder DSC. Daneben bedienen wir uns typischer elektronischer Messverfahren, Impedanzspektroskopie (EIS) und Cyclovoltammetrie. Im Sinne des interdisziplinären Technologietransfers übertragen wir chemische Sachverhalte auf Probleme aus dem Ingenieurbereich und stellen leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung des lösungsorientieren Strategiepools.

Ansprechpartner: Prof. Oliver Weichold

Aktuelle Projekte:

Abgeschlossene Projekte: Entwicklung einer in situ gefertigten Multiringelektrode zur tiefengestaffelten Überwachung des Feuchteverhaltens in Betonbauteilen ❖ Elektrochrome Bauteile zur Anwendung in einem Korrosions- bzw. KKS-Monitoringsystem ❖ Entwicklung eines Systems zur permanenten Überwachung von Korrosion in Stahlbetonbauteilen auf Basis neuartiger injizierbarer Polymer-Sensoren

Stellenangebote

Abschlussarbeiten (Chemie, Bauingenieurwesen, UIW)

Auf der Suche nach einer Bachelor- oder Masterarbeit? Wenn Sie eines unserer Themen interessiert, wenden Sie sich bitte für ein unverbindliches Gespräch an Nils Münstermann oder einen der o. g. Ansprechpartner.

Forschungspraktika (Chemie M. Sc.)

Studierende im Studiengang Chemie (M. Sc.) können bei uns das frei wählbare Forschungspraktikum durchfühen. Bei Interesse an einem der o. g. Forschungsschwerpunkte wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Ansprechpartner, an Nils Münstermann oder kommen Sie nach Vereinbarung zu einem unverbindlichen Gespräch vorbei.

Studienarbeiten (UIW)

Zu den Umwelt- und technologischen Aspekten unserer Forschungsschwerpunkte bieten wir für Studierende im Studiengang Umweltingenieurwissenschaften die Möglichkeit zur Durchführung von Studienarbeiten. Bei Fragen zu den Themen bzw. einer genaueren Eingrenzung wenden Sie sich bitte direkt an Nils Münstermann.